土田のぶよしは、令和7年9月の越前市議会で『「ひな祭り」の発祥は、越前市では?』 と、一般質問しました。越前市の新たな「誇り」「お国自慢」「まちづくり」「観光」につながるのではないか。このような視点からの質問です。参考「ひな祭り」発祥の地 その1

この根拠は、

「桃」、「ひな祭り」、「お神酒(みき)」、「結婚式の時、神前で新郎新婦が交す三三九度」、「男女の結婚制度」、「ひな型」の発祥の地が、越前市とよめる書き記した書物が、発見されたことです。

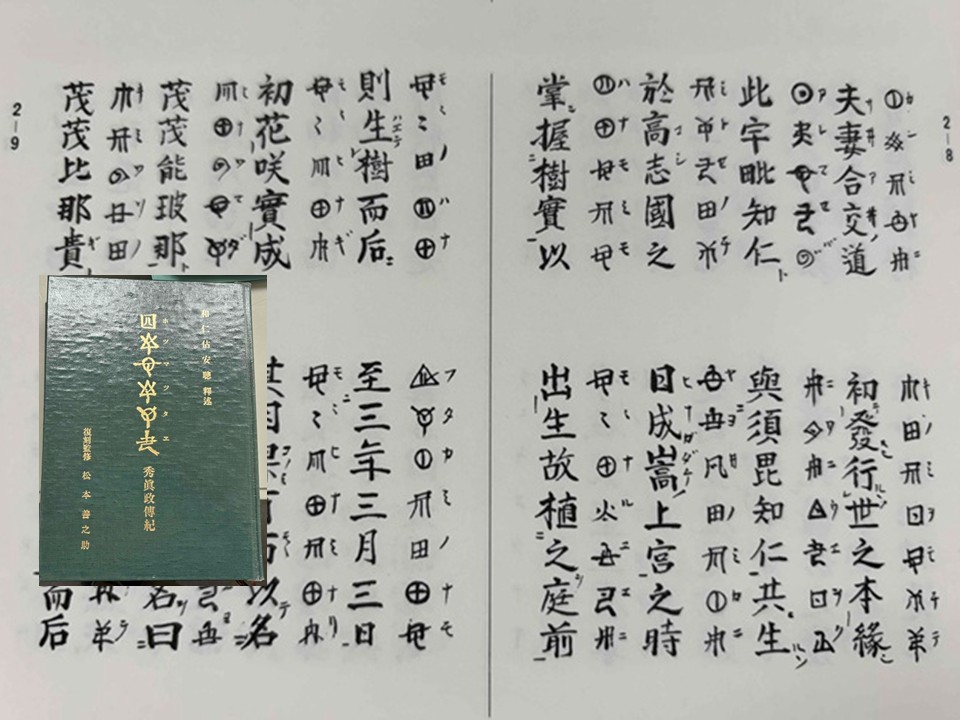

「ホツマツタヱ(秀真伝)」という歴史書です。昭和41年に国内で一部が発見され、平成4年に全巻が発見されました。以来、研究が進んできています。全巻が発見された場所は、滋賀県高島市の日吉神社です。「天・地・人」の3部で構成され、約12万文字、全40巻の書物。縄文時代から3世紀初頭までの出来事を、五七調の和歌で、古代文字で記述しています。

古代文字の「ヲシテ文字」で、隣に漢文の「翻訳」がついています。古代日本の歴史、文化、哲学を記した、五七調の流ちょうな和歌で記載されています。 発見された書は江戸期に製本されたものです。「ヲシテ文字」とは、漢字が日本に伝来する以前の、縄文時代から弥生時代に使われていた文字です。

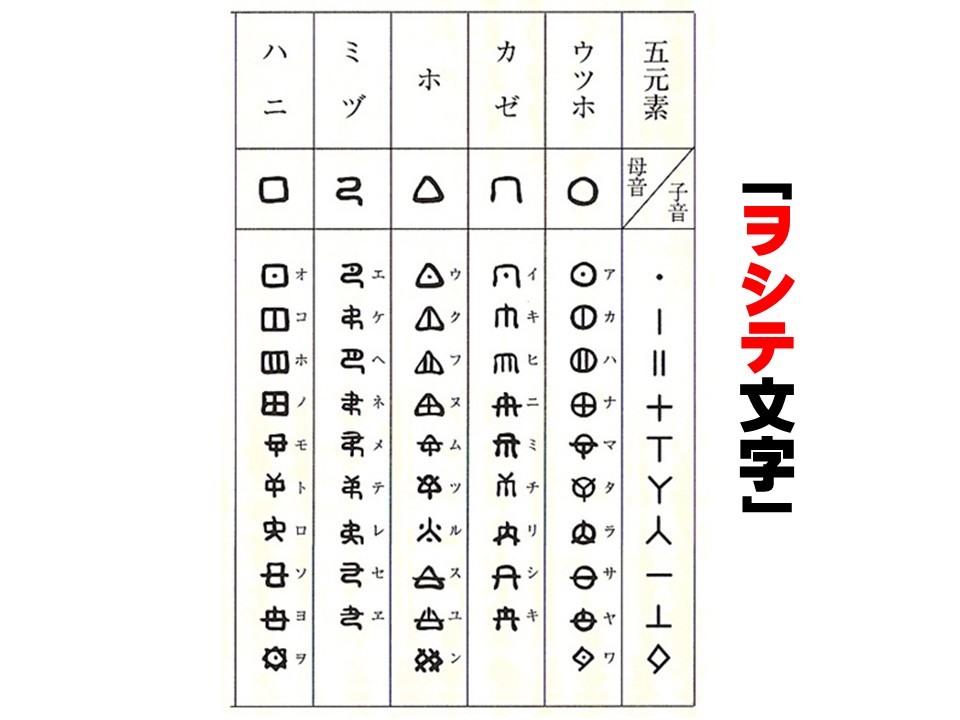

「ヲシテ文字」の48音図です。5つの元素から発展し、母音と子音を組み合わせて作られています。「シテ文字」の五元素は、宇宙の根源的な要素である ウツホ(空)、カゼ(風)、ホ(火)、ミヅ(水)、ハニ(土) を指します。とても複雑な形で、難しいと思っていましたが、この母音と子音の形さえ覚えれば、書くことも、読むこともそう難しくはない印象です。

しかし、定説では、「漢字が中国から伝わる以前は、日本には、文字がなかった。」です。もちろん私も、このような認識でいました。

調査に行ってきました。青森県青森市にある遺跡で、平成4年に発掘が始まりました。この遺跡の発掘によりこれまで考えられていた縄文人像が大きく変化することになりました。従来縄文人は大きな集落を作らず、植物の栽培はしていなかったと考えられていました。ところがそんな丸山の縄文人は、栗の木を計画的に植林し、念入りに管理していたことがわかりました。また、直径と深さともに2メートルの6つの巨大な柱の跡が発見されました。このことから、かなり大規模な建物が存在し、高度な土木建築技術があったものと思われます。 住居の後は3000棟以上になると推定されていて、その規模は、これまでの常識を破るものでした。遠方との交易も盛んだったようです。糸魚川の翡翠 岩手の、琥珀などが出土しています。三内丸山遺跡の発掘の結果、縄文人は採取経済を基盤とする社会としては、とても高度な社会を築いていたことがわかりました。

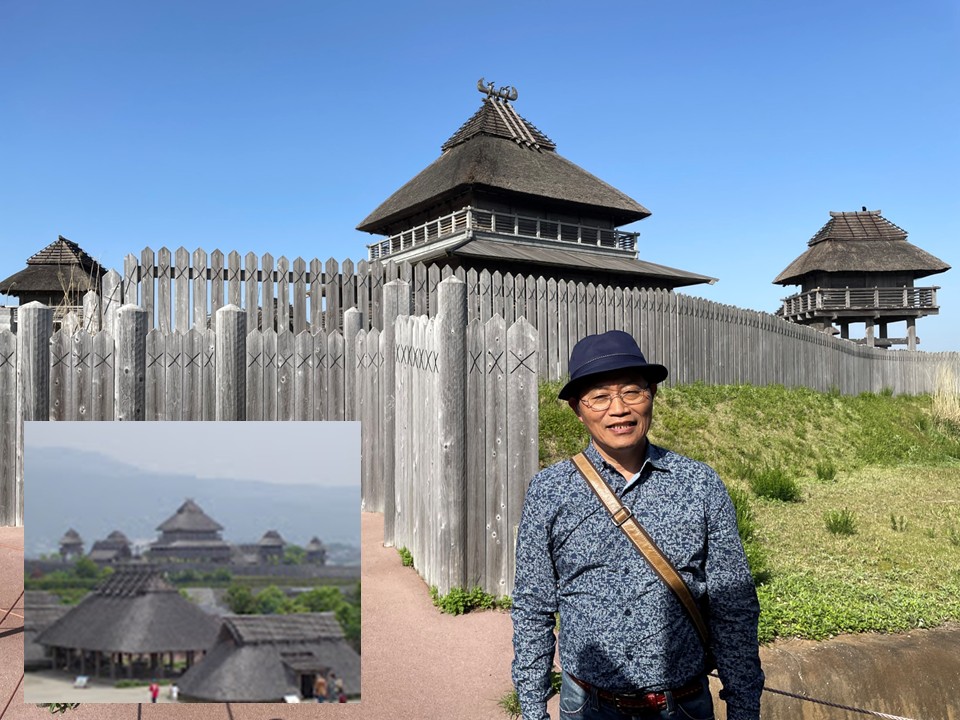

弥生時代の環濠集落跡「吉野ヶ里遺跡」です。日本最大の環濠集落跡として知られています。実物を見るとここが防衛を考慮して作られた要塞都市であることがわかります。外敵から守るために3重の堀を巡らせているのが最大の特徴です。ここには古代国家の原型が見えます。

古墳時代になると、漢字が日本に伝わってくるので、その前の弥生時代や縄文時代には、文字がなかったことになっています。日本には、漢字が伝わってくるまで、本当に文字はなかったのでしょうか。文字がなくて、吉野ヶ里遺跡の要塞都市の建設ができたのでしょうか。古代国家の運営ができたのでしょうか。文字がなくて、三内丸山遺跡の高度な土木建築技術を伴う巨大建築を建てられたのでしょうか。

口頭で伝える伝言ゲームを思い出すと、5.6人も伝言するとかなり内容が変わります。複雑な内容を伝えようとすると、なおさらです。このことから考えると、逆に、文字がなかったとする定説を疑いたくもなります。

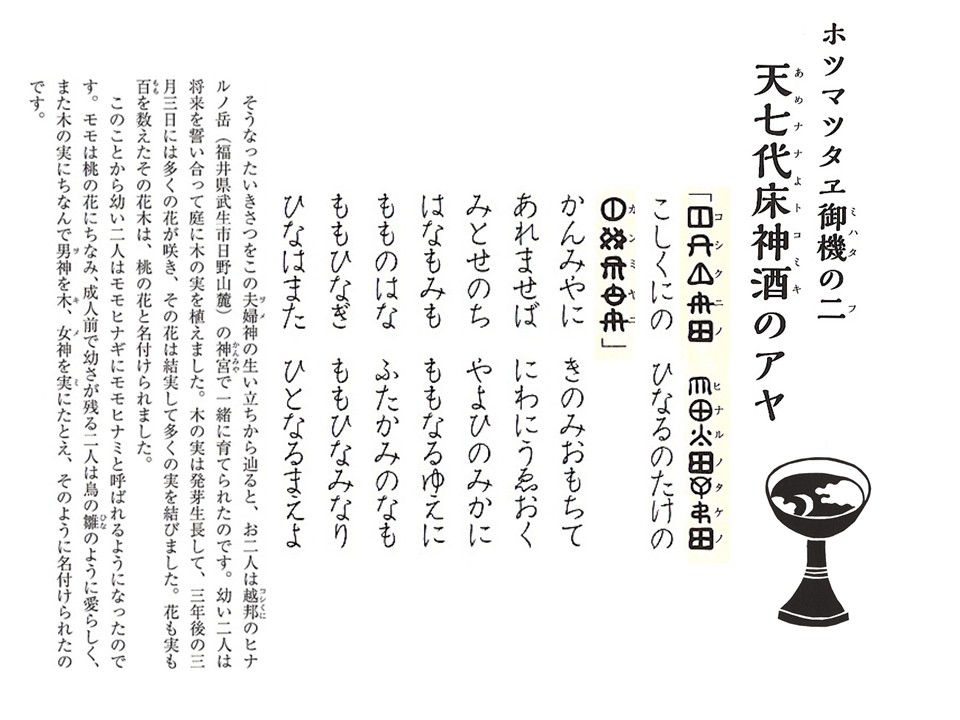

古代文字つまり、「ヲシテ文字」でかかれた、「ホツマツタヱ 天の部 御機(ミハタ)の二 天七代床神酒(あめななよ とこみき)のアヤ」の部分を、ひらかなに訳し、解説を付けたものです。

ホツマツタヱはなかなか難解ですが、現代に通じる言葉も多く、原文をそのまま読んでも、おおよその意味はつかめます。全文が、このような五七調の和歌で記載され、古代日本の歴史、文化、哲学を記した格調高い構成です。

この中に、「桃」、「ひな祭り」、「お神酒(みき)」、「結婚式の時、神前で新郎新婦が交す三三九度」、「男女の結婚制度」、「ひな型」の発祥の地が、越前市との書きぶりが確認できたのです。

コシの国(越前)のヒナルノ岳(現・日野山 旧・雛ヶ岳)の神の宮と推定される越前市荒谷町の日野神社です。

「ホツマツタヱ(秀真伝)」という歴史書か発見された高島市の広報「広報たかしま」です。滋賀県高島市は、本市と「ホツマツタヱ」の記載の中にご縁があります。

コシの国(越前)のヒナルノ岳の神宮で、「ももひなき」と「ももひなみ」は、3月3日に桃ノ木の下で、結婚のちぎりを結びます。「ももひなみ」が先に「お神酒(みき)」口にし、次に「ももひなき」が口にします。この「お神酒(みき)」は、今の滋賀県高島市今津町付近に住む「ももひなみ」のお母さん「すくなみ」が、二人のお祝いにともってきた飲み物です。

「すくなみ」は、竹の切り株に、すずめが籾を入れているのを見つけ、覗いてみると、いい香りがします。飲んでみると、「甘くておいしい。」「体も温まり、気持ちがよくなる飲み物。」と、二人のお祝いにしたのです。そして、この飲み物の名前を笹竹から作られたから、「さけ」と、名前をつけました。

さらに、滋賀県高島地方には、継体天皇の父方の実家があり、越の国は、母方の実家があります。滋賀県高島市にご縁を感じます。

越前市は、県内随一の歴史と文化が息づく越前市です。土田のぶよしは、「ホツマツタヱ(秀真伝)」という歴史書が発見されたことを受け、①ホツマツタヱ(秀真伝)」に関する情報収集、②ホツマツタヱ全40巻が発見された滋賀県高島市との連携、③学芸員の増員を求め、④地域への誇り、地域おこしに活かせないか、聖地巡礼など観光に活かせないか、などの質問を行いました。

次の回答を頂きました。

①現時点では、調査研究を行っていないが、他自治体の事例を参考にし、文化財や地域史の観点から情報収集を行う。②平成19年に継体天皇の即位1500年のイベントが全県的に開かれた。シンポジウムとかいろんな交流があった。ホツマツタヱが新たな高島市とのゆかりであれば、新しい物語として、地域のブランドとして活用するということは大事。これからまた都市間交流ができると素晴らしいなと思う。③最近では、令和3年度と5年度に1名づつ採用している。令和8年度も1名を採用予定。現在選考中。

④越の国の最先端の技術や文化に深みを持たせるもの。地域の文化として生かすということは極めて大事。新しい視点をもたらす可能性がある。地域ブランドをつくる上でやはり地元の人たちの誇り、プライドがベースにないと外に発信することができないので、北日野地区の市民自らの研究や活動は、理想的な姿。しっかり応援をし、それを生かす方法を考える。特に「ひな祭り」とか「結婚」、そういった「聖地」というのは、今の少子化対策に馴染みのいい題材だ。進める材料としたい。 「ひな祭り」の発祥 その1