「言葉」や「文字」は、誰かに何かを伝えたくて伝えたくて、必要に迫られて生まれてきたものと思います。それをどのように使うかにより、とても美しくなります。特に日本語は、昔から言葉遊びが多いです。込められた意味で、人の想像力をかき立てて、いろんな表現をすることができます。人の想像に委ねて、それを楽しむことができます。和歌や俳句が楽しまれているのは、日本語の面白さや奥深さによるものと思います。 参考 「ひな祭り」発祥の地その2

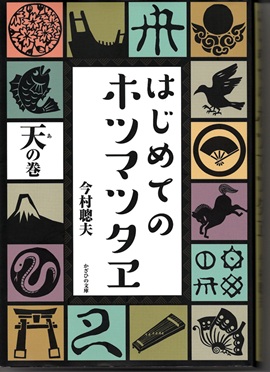

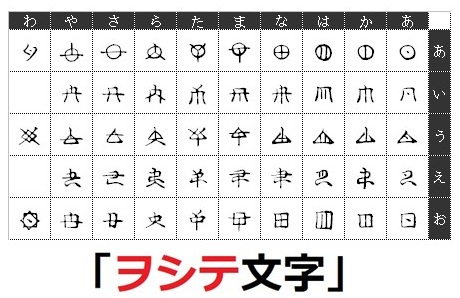

「桃」、「ひな祭り」、「お神酒(みき)」、「結婚式の時、神前で新郎新婦が交す三三九度」、「男女の結婚制度」、「ひな型」の原型の発祥の地が、越前市と書き記した書物が、発見されました。「ホツマツタヱ(秀真伝)」という歴史書です。昭和41年に国内で一部が発見され、平成4年に全巻が発見され、研究が進んできています。「天・地・人」の3部で構成する約12万文字、全40巻の書物。縄文時代から3世紀初頭までの出来事を、五七調の和歌で、古代文字で記述しています。古代文字とは、「ヲシテ文字」で、隣に漢文の「翻訳」がついています。古代日本の歴史、文化、哲学を記した和歌です。発見された書は江戸期に製本されたものです。「ヲシテ文字」とは、漢字が日本に伝来する以前の、縄文時代から弥生時代に使われていた文字で、神代文字や古代文字と呼ばれます。 ひらがなやカタカナとは全く違う、記号のようにも見える「ヲシテ文字」は、一文字ずつに意味がある表意文字です。

「ひな祭り」の発祥の地が記載されているのは、「ホツマツタヱ 天の部 御機(ミハタ)の二 天七代床神酒のアヤ」です。発祥は、遠い昔、なんと「縄文時代」の後期です。このことを調査研究しているのが、「こしの都勉強会(代表 久保るり子)」です。こしの都勉強会では、これらの調査研究を土台に、ひな祭り発祥の「紙芝居」を作成中です。発表は、令和7年10月25~26日に開催の「きたひのまつり」(主催 北日野地区自治振興会)の時です。

こしの歴史勉強会 (於 北日野公民館)

紙芝居では、ホツマツタヱの記述をもとに、「むかし昔、コシの国(越前)のヒナルノ岳(現・日野山、越前富士)の神の宮(日野神社、福井県越前市)で、一緒に育てられた幼い男女の御子が持つ木の実」から、物語が始まります。

コシの国(越前)のヒナルノ岳(現・日野山、越前富士)の神の宮は、福井県越前市荒谷町の日野神社と考えられます。日野神社に伝わる由緒は、次の通りです。この物語の主人公の百日諾尊(モモヒナギノミコト)、百日冊尊(モモヒナミノミコト))が、祭神です。

ホツマツタヱの偽書説

「ホツマツタヱは偽書」の説があります。主な理由は、ホツマツタヱが現代と同じ五母音を使用していることです。「古事記」や「日本書紀」は、漢字で記載され八母音を使用しているため、当時の日本人は八母音を使っていたはずだという学説に基づき、ホツマツタヱは、後世に作られた偽書としています。しかし、現代の歴史学や考古学の研究が進む中で、ホツマツタヱが当時の文化や信仰を反映した書物である可能性が高まっています。

越前市荒谷町「日野神社」に伝わる由緒

世界の始め(天地開闢・神代の時代)、日野山に諾冊二柱の大神(伊奘諾尊(イザナギノミコト)、伊奘冊尊(イザナミノミコト)が木の実を生み出し、それを庭に植えられた。3年後の3月の3日に花も実も百(モモ)ほどに実ったことから桃の花にちなんで、両神の名も百日諾(モモヒナギ)・百日冊(モモヒナミ)といわれた。ここに夫婦婚姻の道が始まった。この時はまだ成長する前であったので雛(ヒナ)のような御体であった。これは神人の始まりで、雛形ということから山の名を「雛ケ嶽」(日野山)といい、雛祭(ヒナマツリ)のいわれはここにあると秀真伝(ホツマツタエ)に記されている。

雛ケ嶽は南条・今立の両郡にまたがり(そびえ)、北の麓は今立郡日野荘(庄)の村落であり、ここに古より雛ケ嶽の神霊を祀っている。一説に孝元天皇の皇子・大彦命、北陸道鎮撫の時に当社日野大神を崇敬し、天照皇大神(アマテラスオオミカミ)、八心思兼神(ヤゴコロオモイカネノカミ)、迦具土神(カグツチノカミ)を合祀するといわれるが詳細は不明。

すなわちこれが日野神社である。第二十七代継体天皇が即位する前、かつての男大迹皇子であった時まで彼は味真野に留まってこの日野神社を信仰し、神徳を得た。彼の皇孫である味間公、推田君、為名君、大宅君、石上君たちは、この郷中に居住し、日野神社を氏神として崇拝し、継体天皇を祖神として祭祀してきたという。醍醐天皇・延喜十年(九一〇)九月五日に、「越前国日野名神従五位下」を授かったと『日本記略』に記されている。これは名神の格社であることの確かな証拠である。

その後、神格も上がり、『国内神明帳』には「従一位日野大明神」とあり、かつ雛ケ嶽の頂上を南条 南条郡は応永年中丹生郡内を割いて成り立った郡である。今立両郡の境界とし、頂上に養老年間に行基・泰澄の二人の法師の仏像を安置し、これを「日野山権現」と称した。頂上には社堂が三つあり、北の社は「今立郡日野明神」を祀り、中の社は「南条郡兄子神社」を祀る。南の社は後世に造られたもので、「平吹権現」と名付けられている。これは「日野庄日野山日野権現」といわれるのに対して、「平吹権現」と名付けたのである。近世、これらの三社を「日野山三社権現」と称している。

これより神仏混合(習合)して神徳の名声は世の中に広がった。まことに国家鎮護の霊験があらたかであることにより、歴代の権力者からの寄進により神領が増え、また寄進された銭は三千貫に及び、これに仕える神官・社僧などの家々は数百戸であった。雛ケ嶽の周囲五里ほどの村ごとに遥拝所を設け、神事・祭典は怠慢なく行われたという。

そのなかで、日野庄は中心的な役割をなし、神宮寺文殊院の塔頭長職となるなど盛大であったが、延元(南北朝時代)、天正(戦国時代)の二度の兵火に遭い社塔はことごとく燃えてしまった。天正以降は、わずかに頂上の三つの社堂が残るのみとなり、麓に社殿を設け、社職は別当文殊寺、別山寺の両院のみが残り、その他はみなことごとく衰退してしまった。

しかしながら、神徳は今もなお霊験あらたかなるがゆえに、国中(越前国)の人々の信仰は浅からず、各郡・村ごとに常夜灯を奉じる信徒(信者)は古より連綿として今日まで続いている。とりわけ、七月二十三日の斉夜、二十四日の大祭典での参詣の人々の群集ぶりは越前国において最も多く、他に比類のないものである。

そうして、明治十二年(一八七九)五月、平吹村と協議し、山頂にある中の社と南の社の二社は平吹村に下山し、北の社は平吹・荒谷の両村へ分祀下山し、御神体を納め各村これを本社として「日野神社」と称することとした。また、山頂の三社は双方の奥宮として残した。よって、下山した本社をさらに「郷社」に列していただきたくこの度請願する。

(「貼紙」部分以下)

北日野村の平林地区にあった愛宕神社、庄田地区の金山彦神社、平林地区の八幡神社は、明治41年6月12日に福井県の許可を得て日野神社に合祀された。

同じ村の同じ地名にある二宮神社は、宣化天皇を祭神とし、由緒によれば、継体天皇が味真野に身を潜めていた時、宣化天皇は真柄村で誕生され、皇孫がこの地にいて、継体天皇を日野神社に合祀し、宣化天皇をこの神社に祀ったと伝えられている。

しかしながら、世間ではこの神社は女性の神を祀る「比売神の社」と呼ばれ、母乳が少ない産婦が祈願すると霊験があるとされている。境内には霊水があり、この水を飲むと母乳が出るというご利益があるため、遠くからも多くの産婦が信仰している。明治41年8月7日に福井県の許可を得て日野神社に合祀された。

また、明治44年8月22日、北日野村岩内西北山の第一番地に鎮座していた無格社・三宮神社が日野神社に合祀された。